Un indice en hausse qui interroge la communauté internationale

La publication, en février 2025, de l’Indice de perception de la corruption de Transparency International a provoqué un discret frisson dans les milieux diplomatiques de Brazzaville. Pour la première fois, la République du Congo occupe le 151ᵉ rang, loin devant sa position de 165ᵉ enregistrée en 2019. Dans une région souvent présentée comme captive de la mauvaise gouvernance, un bond de quatorze places ne passe pas inaperçu. Le score national reste toutefois inférieur à la note médiane de cinquante, baromètre symbolique d’une administration jugée saine. « Il est essentiel de scruter la tendance plutôt que la photographie », observe un analyste du Centre africain d’études stratégiques, rappelant que seuls trente-deux États dans le monde ont progressé de manière soutenue depuis 2012 (Transparency International 2025). Le Congo compte désormais parmi eux, même si les évaluateurs soulignent encore la persistance de zones grises dans la chaîne de reddition des comptes.

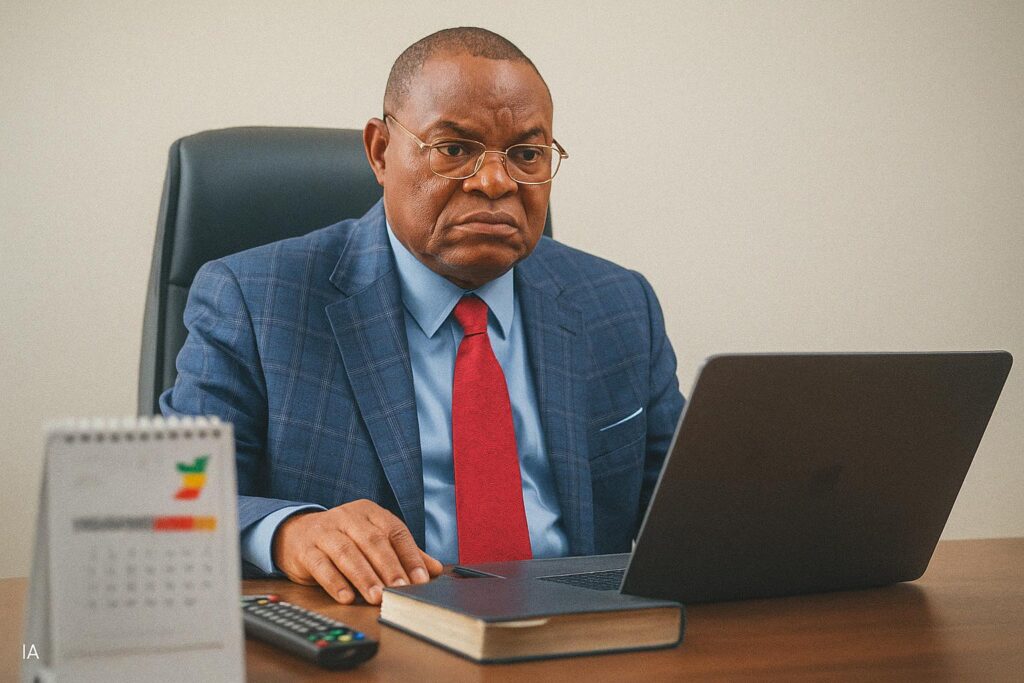

Le rôle pivot de la Haute Autorité de lutte contre la corruption

Instituée par la loi du 7 février 2019, la Haute Autorité de lutte contre la corruption symbolise la volonté politique exprimée par le président Denis Sassou Nguesso de doter le pays d’un outil indépendant capable de documenter, prévenir et sanctionner les pratiques illicites. Depuis sa prise de fonctions en 2020, Emmanuel Ollita Ondongo, expert reconnu de la criminalité financière, a multiplié les enquêtes administratives et les séances d’écoute dans les départements. À grands traits, son équipe privilégie une approche de proximité : visites inopinées dans les régies financières, contrôle in situ des marchés publics, et, surtout, accompagnement des cadres dans la déclaration de patrimoine. D’anciens sceptiques reconnaissent aujourd’hui qu’un frémissement éthique s’installe dans l’appareil d’État. Comme le confie un haut fonctionnaire sous couvert d’anonymat, « il est devenu socialement coûteux de passer outre les formulaires de la H.a.l.c ».

Réformes juridiques et pédagogie citoyenne

Le bond statistique ne s’explique pas uniquement par une meilleure collecte de données ; il reflète un travail de fond sur l’architecture normative. Après l’adhésion, en 2005, aux conventions des Nations unies et de l’Union africaine, le législateur congolais a complété son arsenal par la loi de 2019 sur la déclaration de patrimoine puis, en 2022, par le texte global régissant la prévention et la répression des infractions assimilées. Chaque nouvelle disposition a été accompagnée d’une campagne de vulgarisation dont la tonalité tranche avec l’ancienne communication verticale. Radios communautaires, ateliers universitaires et réseaux sociaux servent désormais de relais à un discours valorisant l’intégrité comme facteur de compétitivité économique.

Au-delà du secteur public, les chambres consulaires ont été invitées à signer des chartes de conformité inspirées des standards de l’Organisation de coopération et de développement économiques. L’Université Marien-Ngouabi a, de son côté, introduit un module obligatoire de gouvernance dans le cursus de droit. Cette pédagogie citoyenne ambitionne de déplacer la lutte contre la corruption du seul terrain répressif vers un horizon culturel partagé, condition sine qua non, rappelle la sociologue Cécile Baka Mekongo, « pour transformer l’éthique en ressource collective plutôt qu’en injonction d’appareil ».

Comparaison régionale : le voisinage à la loupe

Dans l’espace d’Afrique centrale, la progression congolaise contraste avec la stagnation, voire le léger recul, observés chez certains voisins. L’Angola demeure le seul à afficher une tendance haussière comparable, bien que son gain de points depuis 2019 soit limité. Au Gabon, au Cameroun ou en République démocratique du Congo, les améliorations se mesurent surtout au niveau déclaratif. À la lecture des rapports successifs, les experts de la Banque africaine de développement relèvent que la mise en conformité des textes n’entraîne pas automatiquement un saut qualitatif dans les pratiques judiciaires. Le Congo tire donc parti de sa régularité plutôt que d’un coup d’éclat, ce qui explique sa nouvelle réputation de laboratoire sous-régional. Les bailleurs multilatéraux, attentifs à la gouvernance, le mentionnent désormais comme destination plausible pour des projets pilotes de numérisation des services publics.

Les prochaines étapes d’une dynamique à consolider

La moitié du chemin reste toutefois à parcourir. Transparency International rappelle qu’aucun pays n’a durablement amélioré son score sans coupler prévention et sanctions effectives. À Brazzaville, plusieurs organisations de la société civile, tout en saluant les avancées, demandent un renforcement des capacités des juridictions spécialisées afin que les enquêtes administratives aboutissent plus rapidement à des décisions irrévocables. Un magistrat de la Cour suprême note que l’entraide judiciaire internationale, indispensable dans les dossiers de blanchiment, nécessite encore des protocoles actualisés. Le gouvernement a déjà annoncé une réforme du code de procédure pénale pour 2026, assortie d’un volet formation des officiers de police judiciaire. Si ces annonces se concrétisent, le Congo pourrait, à moyen terme, rejoindre le peloton des États africains dont le score dépasse quarante sur cent. À défaut, le risque serait de voir les résultats obtenus depuis 2019 se figer, voire s’effriter, et la jeune confiance publique s’émousser. Pour l’heure, l’optimisme prudent domine : la trajectoire ascendante existe, le défi consiste désormais à l’inscrire dans la durée.