La fulgurance d’une rumeur numérique

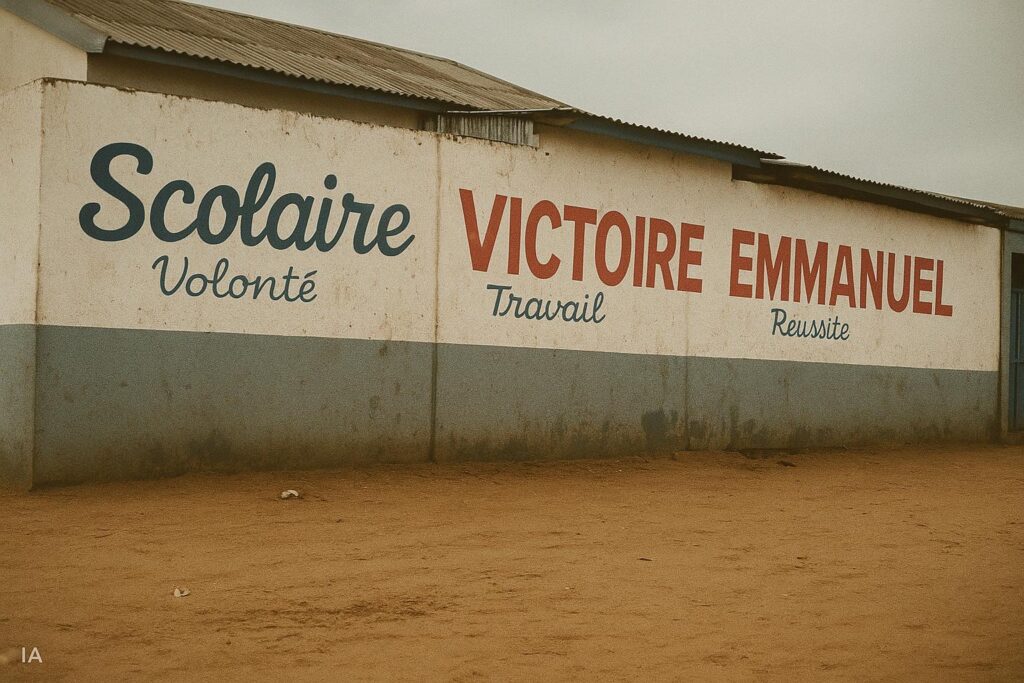

En l’espace de quelques heures, une publication anonyme relayée par plusieurs pages locales s’est répandue sur les téléphones des lycéens brazzavillois. Le message, lapidaire et spectaculaire, annonçait que l’école Victoire Emmanuel, ex-Joéphine Inianga, avait fait « zéro » au baccalauréat général 2024. À l’heure où les algorithmes privilégient l’émotion au détriment de la vérification, la nouvelle a été partagée, commentée, parodiée, jusqu’à se muer en vérité apparente.

Le phénomène n’est pas inédit : depuis trois sessions, chaque proclamation de résultats déclenche son lot d’assertions non sourcées. La Direction des examens et concours rappelle régulièrement que seuls ses communiqués officiels possèdent valeur de référence. Pourtant, la course à la primeur pousse certains comptes à publier avant même l’affichage des relevés, ouvrant la voie aux contre-vérités les plus tenaces.

Dissection d’un chiffre impossible

Le « zéro » prêté à Victoire Emmanuel résiste mal à l’examen des données. Selon les listes disponibles au rectorat, l’établissement a présenté cette année trente-deux candidats, dont vingt-cinq admis dès le premier groupe et sept recalés au second tour. Une conversion élémentaire situe donc le taux de réussite final à 78 %, loin du néant énoncé. Cette proportion, bien que perfectible, se situe au-dessus de la moyenne nationale publiée par le ministère, estimée à 64 %.

En entretien, un inspecteur académique souligne qu’un score absolu de zéro est statistiquement rarissime dans le secondaire général congolais, sauf dans des centres d’examen allocataires de candidats libres. « Lorsqu’un établissement suit ses élèves de la sixième à la terminale, il atteint presque toujours un minimum de réussite, ne serait-ce que par l’effet de l’échantillon », précise-t-il.

La voix de l’établissement face au vacarme

Alertée dès l’aube, la direction de Victoire Emmanuel a publié un communiqué sobre, confirmant « seulement sept échecs » et rappelant son taux de 100 % au CEPE 2023. « Nous contestons fermement cette désinformation volontaire », insiste la proviseure, qui évoque la possible frustration de quelques parents et une compétition exacerbée entre instituts privés de la capitale.

Cette mise au point, relayée par la radio publique et plusieurs titres en ligne, a permis de contenir la rumeur sans toutefois l’éradiquer. Dans les commentaires, certains internautes ont réclamé la photographie des résultats, d’autres ont pointé du doigt une supposée complaisance du corps enseignant. La direction a choisi de transmettre les relevés aux autorités tout en refusant de céder au tribunal émotionnel des réseaux.

Image scolaire et enjeux socio-économiques

Au-delà de la simple querelle de chiffres, la polémique révèle la place stratégique que l’examen national occupe dans l’économie éducative congolaise. Pour les familles, le taux de réussite sert de baromètre avant l’inscription. Pour les établissements privés, il conditionne l’attractivité, donc la viabilité financière. Une rumeur infondée peut ainsi fragiliser les choix budgétaires d’une direction et compromettre des emplois enseignants.

Le sociologue Firmin Mabiala rappelle que « la réputation scolaire constitue aujourd’hui un capital symbolique aussi décisif que la dotation matérielle ». Dans un marché où l’offre privée se développe rapidement, la moindre suspicion de défaillance pédagogique peut provoquer des transferts d’élèves dès la rentrée suivante, accentuant les inégalités territoriales.

Responsabilité partagée des vecteurs médiatiques

En filigrane se dessine la question de la régulation des contenus numériques. La législation congolaise en matière de cybercriminalité prévoit déjà des sanctions pour la diffusion malveillante de fausses informations. Toutefois, juristes et journalistes s’accordent sur la nécessité d’une pédagogie permanente auprès des jeunes usagers, premiers relais de ces messages.

Plusieurs initiatives citoyennes, à l’instar de l’Observatoire national de la qualité de l’information, organisent des ateliers de vérification en milieu scolaire. L’enjeu est de substituer à la logique du « partager d’abord, réfléchir ensuite » une culture critique apte à protéger aussi bien les institutions que la population.

Vers un pacte d’hygiène informationnelle

La mésaventure de Victoire Emmanuel aura donc servi d’étude de cas grandeur nature. Si la rumeur s’est avérée infondée, elle rappelle la vitesse vertigineuse avec laquelle un simple message peut entacher le travail de toute une communauté éducative. L’établissement, soutenu par les autorités compétentes, maintient que son ambition demeure une formation d’excellence au service de la jeunesse congolaise.

À l’approche de la prochaine rentrée, la direction annonce la création de séances d’éducation aux médias à destination de ses élèves et de leurs parents. Couplée à la vigilance des plateformes et à l’implication des organes de presse, cette démarche pourrait jeter les bases d’un pacte d’hygiène informationnelle, condition sine qua non d’un débat public apaisé et constructif.