Brazzaville en débat sur l’après-pétrole

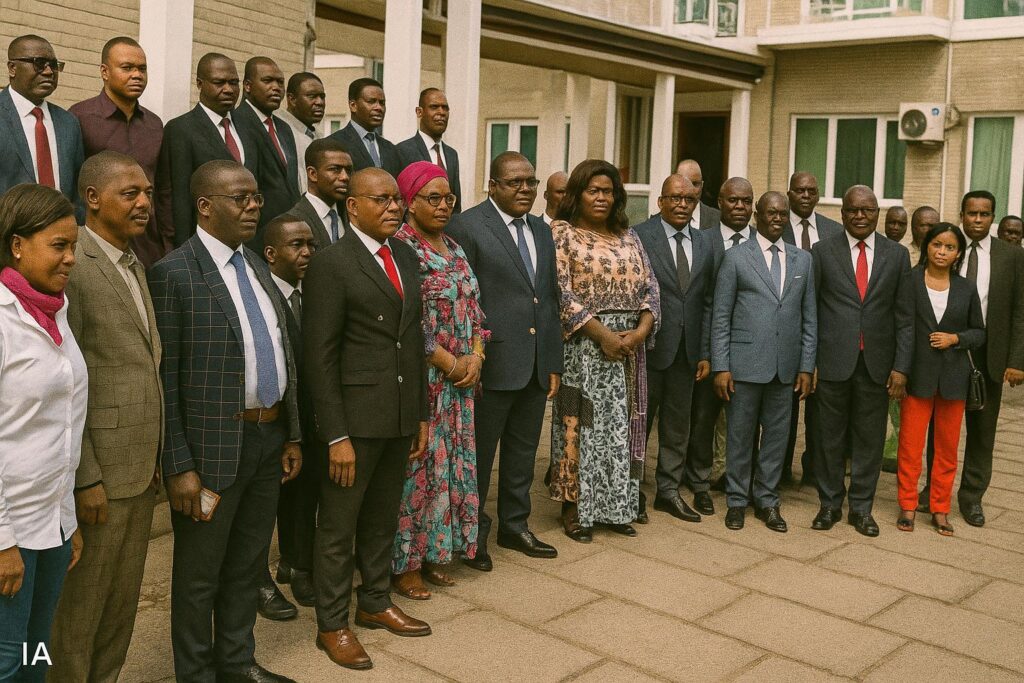

Dans les salons feutrés de l’Hôtel Pefaco, la Rencontre pour la paix et les droits de l’homme a rassemblé, sous la houlette du coordonnateur national Christian Mounzéo, une cinquantaine de décideurs publics, d’experts et d’acteurs civils. L’enjeu avoué, au-delà de l’échange intellectuel, consistait à imaginer une économie nationale affranchie de la rente pétrolière tout en préservant la cohésion sociale. Au centre des discussions, le concept de « transition juste » a imposé une équation complexe : conjuguer impératifs climatiques, équité territoriale et vitalité entrepreneuriale sans rompre avec la stabilité macro-économique déjà acquise.

Dès l’ouverture, la tonalité se voulait constructive. Christian Mounzéo a salué un « gotha intellectuel » prêt à penser l’avenir au prisme de la sobriété carbone, tandis que Rosine Olga Mayela Ossombi, porte-voix du ministère de l’Environnement, exhortait à traduire les déclarations en actes efficaces. Cette dialectique entre vision et pragmatisme a servi de fil rouge aux trois panels techniques, dans un climat de dialogue où la diversité des profils – ingénieurs, sociologues, financiers, journalistes – a garanti la fertilisation croisée des idées.

Les neuf piliers d’une transition ambitieuse

À l’issue de deux journées d’émulation collective, un socle de neuf axes stratégiques a émergé, offrant la charpente d’une pré-feuille de route destinée aux autorités. Il s’agit d’abord d’accélérer la montée en puissance des ressources renouvelables, de l’hydroélectricité aux solutions solaires et biomasse, en renforçant le cadre réglementaire pour stimuler l’investissement privé. La diversification par des secteurs porteurs – agribusiness modernisé, industrie du numérique, éco-tourisme – s’impose comme relais de croissance.

Ces orientations épousent une logique institutionnelle renouvelée : gouvernance transparente, inclusion sociale et équité territoriale constituent des garde-fous contre la concentration des bénéfices de la croissance. Le document insiste également sur la formation d’une expertise locale capable de maîtriser les technologies vertes, condition sine qua non pour éviter une dépendance technique extérieure. Enfin, le dispositif de communication devra sensibiliser la population afin que la transition ne demeure pas un concept réservé aux cénacles urbains.

Défis et leviers institutionnels

Si le cap stratégique est désormais balisé, la question de l’opérationnalisation interroge. Le premier défi concerne l’appropriation politique. Sans arbitrages budgétaires précis ni réformes cohérentes des cadres législatifs, la diversification risque de rester cantonnée au registre des intentions. Les participants plaident donc pour une articulation fine entre la planification gouvernementale – déjà engagée via le Plan national de développement – et les recommandations issues de la société civile, afin d’éviter les doublons et maximiser les synergies.

Le second levier tient à la sécurisation des financements. Les marchés internationaux du carbone, les fonds climatiques multilatéraux et les partenariats public-privé offrent des opportunités que Brazzaville entend saisir. Toutefois, la crédibilité des dossiers repose sur la mise en place d’outils robustes de suivi-évaluation, intégrant indicateurs d’efficience et contrôles citoyens. La RPDH propose, à cet égard, un tableau de bord évolutif qui permettra de communiquer régulièrement sur l’état d’avancement des chantiers.

Vers une diplomatie de la finance climatique

Au-delà de l’ingénierie économique, la transition exige une diplomatie agile. Le Congo, riche de ses forêts du Bassin du Congo et pionnier dans l’initiative « African Renewable Energy Initiative », dispose d’atouts tangibles pour négocier des financements concessionnels. En alignant ses stratégies nationales sur l’Accord de Paris et les Objectifs de développement durable, le pays peut se positionner comme interlocuteur crédible auprès des bailleurs, tout en renforçant son image de gardien du second poumon écologique de la planète.

Ce positionnement suppose toutefois une production de données vérifiables, gage de transparence, ainsi qu’une capacité à structurer des projets bancables. L’enjeu, soulignent les économistes présents, consiste à transformer le capital naturel en levier de prospérité partagée, plutôt qu’en rente de substitution. À cet effet, la coopération Sud-Sud et le transfert de technologies vertes offrent un corridor stratégique complémentaire aux partenariats traditionnels.

Cap sur une culture de l’évaluation citoyenne

L’une des innovations majeures de la rencontre réside dans la volonté d’associer les communautés locales et les médias à chaque étape de la transition. Une gouvernance participative permet non seulement de légitimer les décisions, mais aussi de capter des retours d’expérience essentiels pour ajuster les politiques publiques. La création annoncée d’observatoires régionaux, adossés aux collectivités, fournira un dispositif d’alerte précoce sur les éventuels déséquilibres sociaux ou environnementaux.

En définitive, la table-ronde de Brazzaville s’impose comme un jalon déterminant : elle arrime le discours national à des orientations concrètes, tout en nourrissant un consensus large autour de l’impératif post-pétrole. Le chemin vers une économie plurielle demeure semé d’obstacles, mais la dynamique enclenchée conforte l’idée qu’un avenir sobre en carbone, inclusif et compétitif est désormais envisageable pour le Congo-Brazzaville.